Аффинная хроматография

Особое место в жидкостной хроматографии занимает аффинная (affinity – сродство), или биоспецифическая хроматография – наиболее распространенный метод выделения и очистки биологически активных веществ, предназначенных для целей молекулярной биологии и медицины. Их исследование имеет принципиальное значение для контроля оптической чистоты производимых лекарственных средств.

Научные основы метода заложены в 1951 г. в США, хотя первые экспериментальные указания на большие потенциальные возможности аффинной хроматографии (АХ) были получены еще в 1910 г. Штаркенштейном, использовавшим крахмал для выделения амилазы.

Метод основан на уникальной способности биологически активных соединений к молекулярному распознаванию и образованию специфических и обратимо диссоциирующих комплексов с комплементарными адсорбционными центрами, иммобилизованными на поверхности стационарной фазы. Фермент узнает свой субстрат, антиген – антитело, гормон – рецептор.

Процесс разделения веществ с использованием АХ включает несколько самостоятельных этапов:

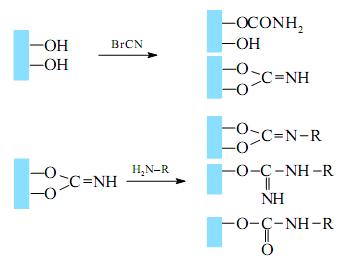

- выбор матрицы для АХ и ее активация;

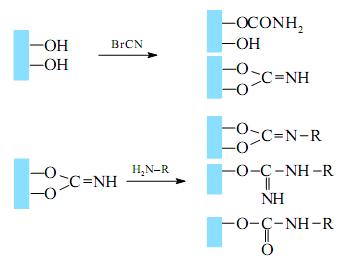

- иммобилизация на поверхности активированной матрицы биологически активных соединений, называемых аффинными лигандами, или аффиантами, в качестве которых могут быть белки, пептиды, нуклеиновые кислоты, углеводы, витамины, аминокислоты и т.д.;

- хроматографический анализ, в процессе которого и происходит специфическое и обратимое комплексообразование аффианта со строго определенным биологически активным соединением;

- и, наконец, разрушение образовавшегося комплекса и элюирование специфически адсорбированного вещества.

Матрицы для сорбента в аффинной хроматографии

Идеальная матрица, применяемая для иммобилизации биологически активных веществ, должна обладать высокой механической прочностью и проницаемостью; большой удельной поверхностью и нерастворимостью в подвижных фазах; высокой гидрофильностью и биосовместимостью; химической реакционной способностью, позволяющей легко вводить в качестве лигандов различные биомолекулы; обеспечивать легкость получения производных при комнатной температуре в водной среде.

Типичные матрицы для АХ

Агароза (структурная единица – D-галактоза), характеризуется высокой жесткостью, обеспечивающей стабильность скорости потока подвижной фазы, обладает достаточной пористостью, что необходимо при удерживании белковых молекул с молекулярными массами до нескольких миллионов.

Супероза (для ВЭЖХ) – агарозный гель; характеризуется высокой степенью сшивки и низкой неспецифической адсорбцией. Используется в сочетании с водными средами в диапазоне рН 3 – 14. Совместима также с такими подвижными фазами, как этиленгликоль, этанол. Тетрагидрофуран, ацетон, хлористый метилен.

Целлюлоза – высокопористая матрица со сферическими гранулами. Превосходит по реакционной способности другие полимеры.

Декстраны – полисахариды, состоящие из a-1,6-глюкозы, сшитые эжпихлоргидрином . Коммерческий продукт – Сефадекс.

Полиакриламид (биогель Р) – биологически инертен и не подвержен микробной актаке. Рабочий диапазон рН 1 – 10.

Трисакрил – высоко гидрофильный материал; три гидроксиметильные группы в его молекуле и одна алкиламидная обеспечивают высокую гидрофильность. Используется при разделении биологичнеских макромолекул – белков, клеток. Он стабилен при низких и высоких температурах, а также при низких значениях рН; меньшая стабильность при высоких рН объясняется медленным гидролизом амидных связей.

Полиакриламид-агарозные гели (Ультрагели) обладают жесткой структурой, мало подвержены действию давления, поэтому могут обеспечивать высокие скорости потока подвижной фазы.